Cosa accadde dopo la caduta della piazzaforte di Gaeta. Non ci fu solo il brigantaggio con la fine del Regno delle Due Sicilie. Il destino delle migliaia di soldati borbonici che rifiutarono di passare con i Savoia. Le diverse versioni degli storici. E la soluzione finale tra Patagonia e Borneo

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare della sorte riservata ai soldati dell’ex Regno delle Due Sicilie rinchiusi nelle prigioni dell’Italia settentrionale dopo il dissolvimento dello stato borbonico e l’avvento dei piemontesi nel sud della Penisola (autunno 1860).

Si è scatenata una guerra all’ultima cifra tra chi stimava in parecchie decine di migliaia i reclusi, con un numero molto elevato di decessi. E chi, invece, attenuava di molto (forse troppo) la portata del fenomeno. Luogo simbolo dello “scontro” è diventato l’imponente complesso fortificato di Fenestrelle, nell’alta Val Chisone, in provincia di Torino, realizzato dai Savoia nel corso del XVIII secolo per arrestare l’incedere degli eserciti francesi.

I filo borbonici lo dipingono come un lager tetro e disumano; per gli ultras savoiardi, invece, è un lussuoso centro benessere dotato di tutti i confort.

Prigionieri di guerra

Ma, mettendo da parte l’infuocato dibattito e i roventi confronti tra i sostenitori delle diverse posizioni, è bene tornare alla realtà storica della vicenda che, ad onor del vero, non è troppo conosciuta.

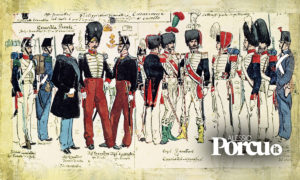

Dopo il repentino collasso dell’apparato borbonico, il governo del neonato Regno d’Italia si trovò, tra le tante altre cose, a dover fare i conti con una massa ingente di militari sbandati. L’esercito napoletano non esisteva più e in tanti si erano trovati senza lavoro. Né le campagne di arruolamento si erano rivelate fruttuose: nella chiamata alle armi, infatti, si registrò sempre un altissimo numero di renitenti.

E così, in breve lasso di tempo, a quei soldati che erano stati fatti prigionieri nel corso degli eventi bellici e a quelli delle fortezze che avevano resistito all’assedio piemontese (Capua, Gaeta, Messina e Civitella del Tronto), si aggiunsero tutti coloro che avevano tentato di sfuggire alla leva. Si trattava di un numero ingente di prigionieri, difficilmente quantificabile con matematica precisione. Di certo, però, ammontavano a parecchie decine di migliaia.

Borbonici detenuti e domiciliati

Il governo sabaudo in un primo momento si limitò a rinchiudere i prigionieri nelle carceri del sud Italia. Subito dopo, però, intuendo la pericolosità della situazione (il fuoco del brigantaggio stava infiammando le province del meridione) escogitò un piano di evacuazione trasferendo via mare al nord gli ex soldati napoletani.

Il porto di arrivo dei bastimenti era soprattutto Genova. Da qui i prigionieri venivano smistati nelle varie località di destinazione. Le principali erano, per l’appunto, Fenestrelle, ma anche San Maurizio Canavese alle porte di Torino, Alessandria, Milano e Bergamo. Qualcuno fu anche rinchiuso a Genova nel forte di San Benigno. Migliaia di altri meridionali dalla variegata composizione (ex ufficiali e soldati, briganti, renitenti alla leva, oppositori politici o presunti tali, vagabondi, camorristi) vennero confinati nelle isole dell’arcipelago toscano (Gorgona, Elba, Giglio, Capraia) e in quelle pontine (Ponza e Ventotene).

Più di 12.000, specialmente ufficiali e veterani borbonici che si erano rifiutati di entrare nell’esercito sabaudo, furono trasferiti in Sardegna, nelle isole napoletane o nella Maremma Toscana, sottoposti a domicilio coatto.

Colpevoli di fedeltà al loro re

Gli storici, come premesso, sono divisi sul trattamento riservato ai militari. Certo è che nei campi di raccolta e nelle prigioni vennero inviate molte più persone di quante ne potessero contenere. E questo contribuì a rendere le condizioni igieniche e sanitarie al limite di ogni decenza. L’obiettivo dei nuovi proprietari del Sud era quello di evitare rivolte: per questo i soldati rimasti fedeli al Re borbonico vennero divisi e smistati in terre che non conoscevano, fredde per loro natura, in prigioni inospitali, lontano dai loro affetti.

Le cronache riferiscono che molti non riuscivano a sopportare la disperazione e decidevano di mettere fine alla loro esistenza ricorrendo al suicidio. Ma, pur costretti a subire una prigionia atroce, i soldati meridionali nella gran parte dei casi seppero conservare grande contegno ed eccezionale dignità.

In pochi decisero di entrare nell’esercito piemontese, specie per non venir meno al giuramento di fedeltà prestato al momento dell’arruolamento nelle forze armate di sua maestà borbonica. Tanti preferirono affrontare il disumano regime carcerario, gli stenti, le umiliazioni, i maltrattamenti, i morsi della fame e della sete, le malattie e, persino, la morte, pur di non chinare la testa di fronte agli “invasori” piemontesi.

Mistificazioni e pseudostoria

E così la gran parte degli ex soldati napoletani venne trasferita nelle prigioni del nord Italia. In tal modo i piemontesi speravano di aver risolto definitivamente la questione: tante migliaia di persone, infatti, erano state allontanate dai focolai della rivolta.

Non avevano considerato, però, un altro problema: i prigionieri napoletani ammassati nelle prigioni del nord, con il trascorrere del tempo, erano diventati in numero così ingente da rendere problematico il mantenimento dell’ordine. Nelle carceri scoppiavano rivolte, sommosse, tentativi di fuga. Persino nella fortezza di Fenestrelle nel 1861 vi era stato un tentativo di ammutinamento. E più o meno la stessa cosa si era verificata nel campo di San Maurizio. La situazione, insomma, non era semplice.

Stando ad alcuni autori recenti, classificati come revisionisti, nei dieci anni tra la caduta del regno delle Due Sicilie ed il 1870 nella sola fortezza di Fenestrelle sarebbero passati da un minimo di 24mila ad un massimo di 120mila soldati Borbonici che rifiutarono il passaggio nell’esercito unitario. È dalle stesse fonti che derivano le accuse sulla pessime condizioni di detenzione. A quelle fonti se ne contrappongono altre: con altrettanta convinzione smentiscono buona parte di quelle accuse; in molti casi risultano ingigantite, in alcuni addirittura inventate.

I prigionieri dei Savoia

Illuminanti sono, su questo punto, i documenti reperibili con incredibile abbondanza nell’Archivio dello Stato Maggiore dell’Esercito a Roma. Da quei documenti d’epoca è nato dieci anni fa per i tipi dell’editore Laterza il volume I prigionieri dei Savoia. Contiene nomi e storie, individuali e collettive, di soldati borbonici.

È sulla base di quei documenti che lo storico Alessandro Barbero ha bollato la vicenda di Fenestrelle come «un’invenzione storiografica e mediatica». Dall’incrocio degli archivi storici di Roma e Torino ha ricostruito che i detenuti borbonici nel forte furono poco più di mille. Sulle condizioni di detenzione, riferisce un dato: solo quattro morirono durante la prigionia. A conferma dei numeri e dei nomi forniti dai due archivi sono stati rintracciati anche gli archivi parrocchiali. Da loro risultano le date di decesso di ciascuno e le sepolture.

L’ipotesi straniera

Non si può ignorare, poi, che in quel periodo gran parte degli effettivi dell’esercito piemontese si trovava dislocata nell’Italia meridionale, nel tentativo di soffocare la rivolta brigantesca che si faceva sempre più audace. E allora cosa ti inventa la fervida mente dei governanti sabaudi? La cosiddetta “soluzione finale”. Nel tentativo di sgombrare le prigioni del regno dalla massa pericolosa di ex soldati borbonici, renitenti alla leva, nostalgici, prigionieri politici, briganti o pseudo tali, si pensò bene di “sistemarli” in un posto dove non avrebbero dato più fastidio.

Il progetto era quello d’ottenere dal governo portoghese la concessione di un’isola disabitata nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico dove “depositare” i prigionieri togliendoseli definitivamente di torno. Il ministro degli Esteri Giacomo Durando nel 1862 aveva contattato Domenico D’Apice, un esperto conoscitore delle colonie portoghesi dell’Oceania, per individuare il posto migliore. Ed egli suggerì Goa, Macao, Timor e Mozambico. C’era solo l’imbarazzo della scelta. I portoghesi, però, opposero un netto rifiuto ed il disegno non poté andare in porto.

Nel novembre del 1862 l’ambasciatore italiano a Lisbona Della Minerva, relazionando sulla pratica al ministro, così scriveva: “Penso che per il momento sarà meglio soprassedere a questo progetto per potere avere più appresso una maggiore possibilità di successo”.

Un’occhiata in Patagonia

Ma se quel progetto era “ripugnante” per l’opinione pubblica, non così stavano le cose per i piemontesi sempre intenzionati a percorrere la strada della “soluzione finale”. E così, qualche tempo dopo, il governo Minghetti affidò alla Regia Marina il compito di allestire una fregata per perlustrare i mari dell’Australia alla ricerca di un’isola dove costruire uno stabilimento penale. Anche questa iniziativa, però, fallì a causa della dura opposizione della Francia che temeva un’espansione territoriale italiana “sotto la copertura dell’istituzione di colonie penali”.

Nel 1868 il governo sabaudo tornò di nuovo alla carica. Questa volta Luigi Federico Menabrea, Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, affidò ai suoi funzionari il compito di contattare la Repubblica Argentina. Era stata persino individuata la regione nella quale sarebbe dovuto sorgere lo stabilimento penale: la Patagonia, una landa deserta e inospitale che si prestava meravigliosamente alla bisogna. La scelta non era stata operata a caso. L’Argentina aveva un debito di riconoscenza nei confronti del nostro Paese dal momento che numerosi volontari italiani avevano preso parte alla guerra civile. Senza dimenticare, poi, che Garibaldi aveva comandato la flotta di quel Paese.

Ma, ancora una volta, il progetto naufragò prima ancora di nascere. Alla fine dell’anno l’ambasciatore Della Croce comunicò a Menabrea la decisione del governo argentino di non poter venire incontro alla richiesta italiana. Un po’ per non consentire l’ingerenza di un altro Stato sul proprio territorio. E poi per non andare incontro alla generale disapprovazione dell’opinione pubblica, come già era accaduto qualche anno prima al tempo dei contatti con il governo portoghese.

Con il sultano del Brunei

Ma non è finita qui. Ad un certo punto l’attenzione si concentra nel Borneo dove si spingono due diverse iniziative. Una è classificata come ‘iniziativa privata‘ dell’esploratore Giovanni Cerruti investito con i titoli di plenipotenziario alla fine del 1869. Allo stesso periodo appartiene la spedizione militare della nave Principessa Clotilde, comandata dal capitano Carlo Alberto Racchia futuro comandante della Regia Marina e Senatore del Regno. A lui si deve l’individuazione di un’area a nord del Borneo giudicata fertile ed all’epoca libera da pretendenti tra le grandi potenze coloniali.

Partono le trattative con il sultano di Brunei. Ma intervengono le corone d’Inghilterra e d’Olanda per nulla intenzionate a trovarsi un insediamento sabaudo lungo le rotte dei loro interessi.

E così, nonostante gli sforzi e i reiterati tentativi, la “soluzione finale” non andò in porto. Le migliaia di prigionieri napoletani finirono per rimanere stipati nelle carceri della Penisola. Ecco delineata, sia pure per sommi capi, una vicenda che è stata completamente rimossa dalla storiografia ufficiale. Una vicenda che merita di essere approfondita e studiata ben al di là dell’inutile e macabra operazione di contabilità che sembra appassionare tanto qualche animoso duellante dei giorni nostri.