Poche pennellate, tra il presente ed il futuro: per raccontare il perché di una passione. Quella per il giornalismo. Nonostante le radici contadine. Quasi a loro dispetto. Imperdibile affresco di Lidano Grassucci.

Nascere dalle mie parti non è poi fico. Sapete nel posto dove sono nato non si passa ci si va. E nessuno va in periferia. Poi… le mani di mio nonno. Sapete si chiamava Lidano come me. Nome strano, nome morto per via che non si userà più quando avremmo fatto il nostro tempo. Ecco, ora che ci penso, anche il nome è fuori tempo. Un nome che sta al futuro dell’umanità come i dodo stavano al futuro degli uccelli.

Mio nonno aveva mani durissime, non erano di pelle ma di cuoio. Cuoio duro, di quello che non si romperà mai. Mi spiegava con parole di canzoni che c’era una ciociara che andava a Caserta con una ciocia rotta e l’altra spaccata. Insomma neanche le ciocie aveva.

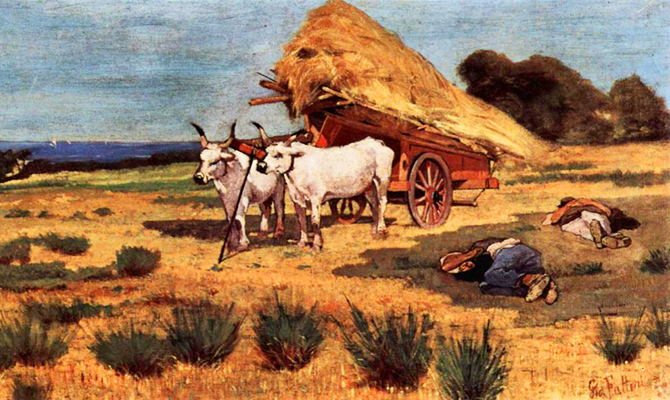

Nato col nome sbagliato, che nessuno avrebbe riportato e con un nonno che per albero genealogico aveva quelle mani. Altro? Niente di niente e non c’erano manco eroi. I contadini, tra cui sono cresciuto, non avevano eroi e neanche sognavano di esserlo.

Mi sentivo sbagliato, errore da segnare con il rosso sulle pagine della vita e mi misi così tanta paura che, come loro, mi feci di vino per il vino e non per santità che non conoscevo.

Poi arrivarono eroi di carta e carte senza eroi. Scelsi allora robe di riscatto e fantasmi che non mettevano paura ma facevano paura ai pavidi aggirandosi per l’Europa. Raccontavano, quei fantasmi, di gente come la mia sbagliata nei nomi, nei luoghi e nelle mani di nonno.

Ogni tanto mi guardava, mio nonno, e capiva che un contadino gracile non avrebbe fatto strada: come un marinaio che non sa nuotare, un pilota che soffre di mal d’aria, o un prete che non prega.

Sarà per questo che mi ha voluto bene, sapeva che ero fine e non inizio. Non mi salutò quando arrivò il tempo che insiste molto quando c’è, ma poi va via di botto. Forse, non mi salutò, per dirmi che ci sarebbe stato anche dopo. Un contadino debole è un gatto malato, e un gatto malato non ha guarigione, i cattivi non hanno salvezza.

L’ho visto avvolto in un lenzuolo bianco, come un Cristo ma senza alcuna virtù, che lo portavano giù per le scale, troppo strette anche per la bara di un uomo piccolo. Chissà che memoria per gente che neanche il legno vuole, che sta dove non ci dovrebbe stare. Gente che è come bestia nella rabbia, come rabbia nel dolore, ma niente sul foglio bianco.

Fu lui a farmi cantastorie per via della Ciociara che andava a Caserta e dell’amore che quelle dure mani riuscivano a dare quando mi dava il grano turco che faceva le “signore” i pop corn americani, per noi solo teste bianche di madri, signore. Fu lui a portarmi le lumache che poi potevi far correre come fossero Mercks o Gimondi ma più lenti, tanto più lenti.

Capirete perché diventi senza Dio, perché bestemmi, perché butti al vento questo tempo che ti rimane. Nelle storie mai eroi, sempre uomini in cerca di quel Dio che è l’umano e altro Dio non c’è.

Lui, il mio tempo, mi guarda. Io guardo lui. Scrivo per questo, scrivo che è seminare parole come grano, poi forse germoglieranno, o no. Rischio di contadino, speranza di contadino.